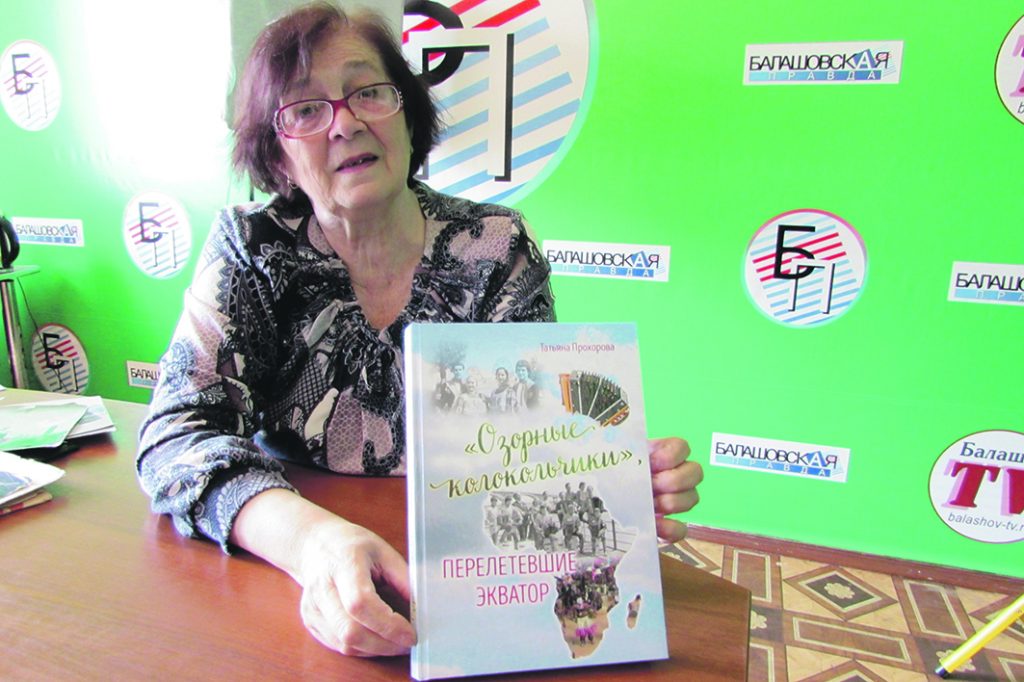

«Озорные колокольчики», перелетевшие экватор»

Так называется вышедшая совсем недавно из печати книга нашей землячки Татьяны Прохоровой. Татьяна Ивановна хорошо знакома балашовцам, в особенности людям старшего возраста. Правда, известна она не столько как писатель (нынешняя книга – своеобразный дебют на писательском поприще этой яркой и одаренной женщины), сколько в качестве талантливого педагога-хореографа, привившего любовь к народному танцу и вообще русской культуре не одному поколению жителей нашего города и не только его. Она отдала более 20 лет своей творческой жизни одному из самых известных и прославленных наших хореографических коллективов – Прихоперскому ансамблю песни и танца «Зоренька», являлась солисткой его танцевальной группы. К слову сказать, Заслуженный коллектив народного творчества, ансамбль песни и танца «Зоренька» Балашовского района Саратовской области на излете мая отметил свой славный 65-летний юбилей. А Татьяна Ивановна, как уже отмечалось выше, была одной из участниц первого, теперь уже практически легендарного состава «Зореньки». Ее замечательная книга стала не только данью памяти и уважения прекрасным людям и высококлассным профессионалам, что создавали и развивали все эти годы уникальный творческий коллектив, но и своеобразным подарком к его юбилею. Сегодня Татьяна Ивановна лично представит читателям «Балашовской правды» свою книгу.

Работу над книгой «Озорные колокольчики», перелетевшие экватор», я начала, строго говоря, от вынужденного безделья в период коронавирусной пандемии. В один из дней разбирала дома разные бумаги, документы, и мне на глаза попалась старая записная книжка. В нее я вносила свои пометки и первые впечатления во время поездки в составе творческой делегации от Саратовской области на Африканский континент, в Народную Республику Мозамбик, которая состоялась в октябре-ноябре 1979 года в рамках Дней Советского Союза в НРМ. А «Озорные колокольчики» было названием нашей творческой группы в составе той делегации. В нее вошли, в частности, участники художественной самодеятельности из Москвы, Саратова, Балашова и Красноармейска, а также педагоги Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. Стала пролистывать ту старую, потрепанную записную книжку и, знаете, огромной волной буквально с головой накрыли воспоминания. Все-таки память – это удивительная штука. Прошло уже более 45 лет, а в памяти все события сохранились так, будто это было буквально вчера. Я и решила записать свои воспоминания и впечатления в формате своеобразного дневника и… издать книгу. Просто для себя и самых близких друзей. Что называется, на долгую и добрую память…

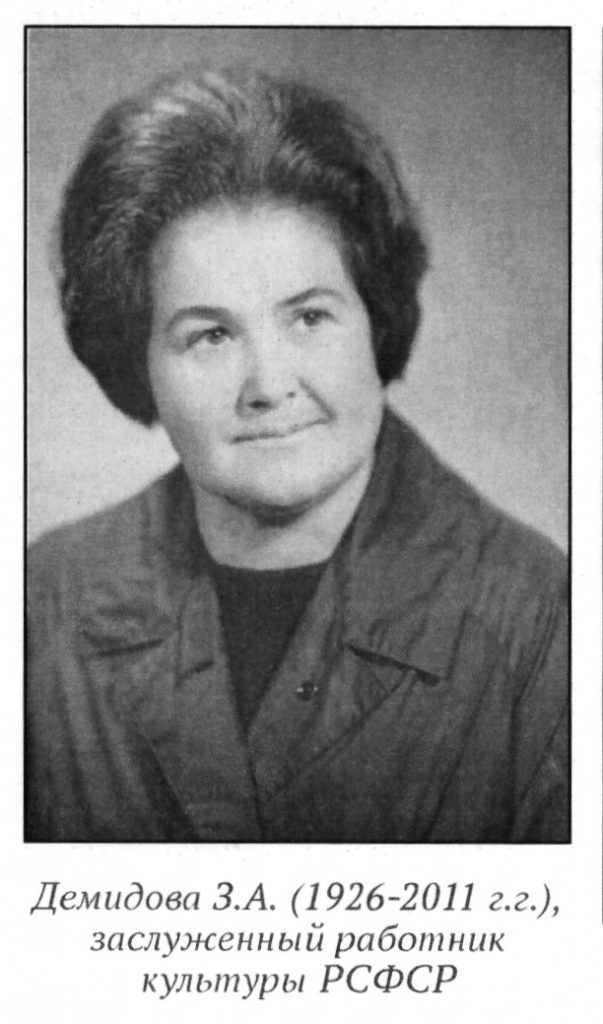

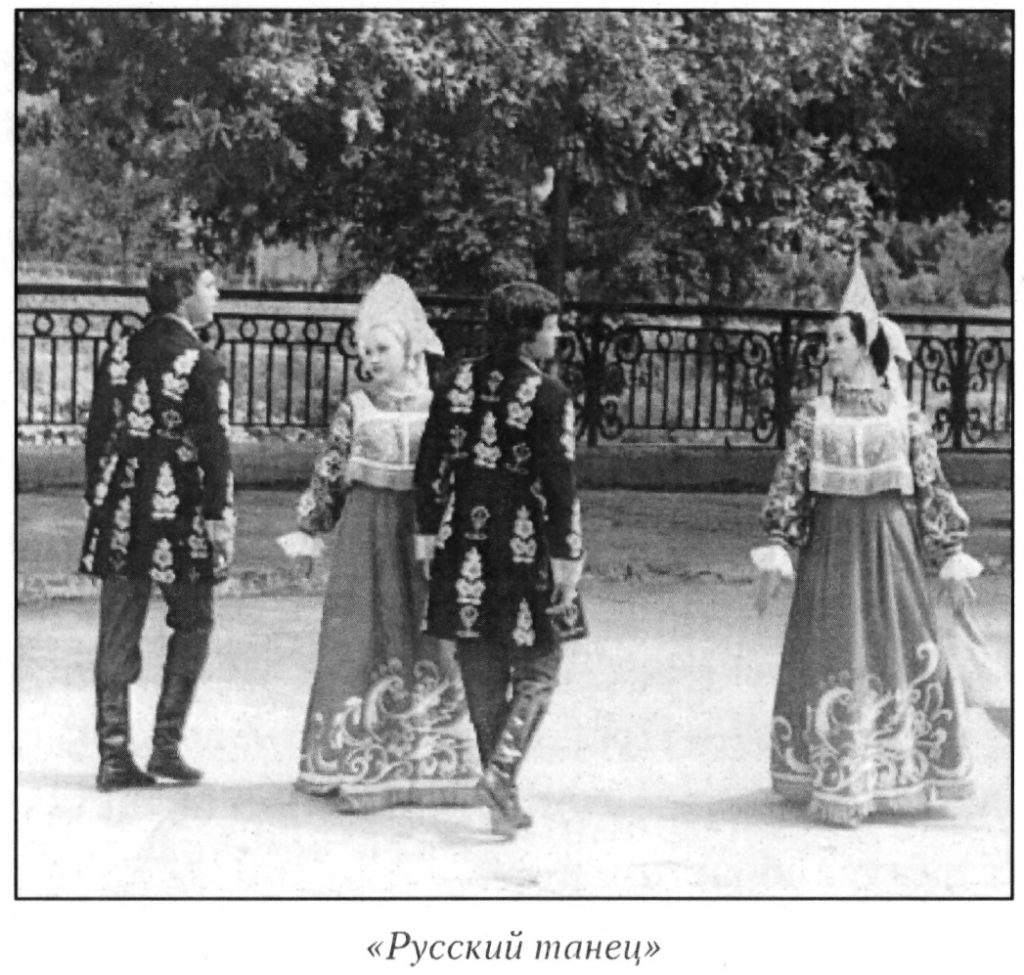

Речь в книге идет исключительно о поездке нашей творческой группы в составе советской делегации в Мозамбик. «А причем тут «Зоренька»?», – возможно, спросит иной ретивый читатель. А я отвечу – «Зоренька» имеет к этому делу самое непосредственное отношение. Дело в том, что в состав творческой группы делегации, кроме прочих участников, также вошли и две пары танцоров Прихоперского народного Ансамбля песни и танца «Зоренька» (тогда писалось именно так, с заглавной буквы). Вопрос о том, кто именно поедет в далекую Африку от «Зореньки», обсуждался на общем собрании танцевальной группы ансамбля. Решение, заметьте, было единогласным: право представлять Саратовскую область и в целом СССР в Мозамбике достойны танцоры Борис Борисов, Валерий Макеев, Елена Харченко и Татьяна Прохорова. Надо ли говорить, что эта поездка для нас, советских людей, только недавно начавших выезжать с гастролями, да и то исключительно в ближнее зарубежье: в Чехословакию и Болгарию, было чем-то из ряда вон выходящим. Прежде всего, конечно, колоссальная ответственность. Мы просто не могли, не имели права подвести, нет, не ответственных товарищей из органов. Мы не могли ударить в грязь лицом перед нашими любимыми, обожаемыми наставниками и учителями. Я, конечно, имею в виду первого и единственного в своем роде балетмейстера «Зореньки» Зинаиду Аркадьевну Демидову. Это была удивительная женщина, заслуженный работник культуры РСФСР, основательница «Зореньки». Она была нашей мамой во всех смыслах этого слова. Зинаида Аркадьевна нас воспитала не только как артистов и танцоров, но и как граждан своей страны. А потому мы просто не могли, не имели права ее подвести.

Здесь стоит отметить, что в ходе обсуждения состава делегации в Мозамбик выбор пал на «Зореньку» отнюдь не случайно. Дело в том, что этому предшествовало успешное выступление нашего коллектива в 1977 году в Москве, в Кремлевском Дворце съездов на Первом Всесоюзном фестивале самодеятельного художественного творчества трудящихся (1975-1977 гг.). Затем «Зоренька» была приглашена и выступила с триумфом в Болгарии и Чехословакии… То есть, нас не только заметили но и… отметили.

Расскажу немного о себе. Я с 1 класса школы посещала балетную студию при Доме работников просвещения, затем танцевала в Доме пионеров и школьников и в Детском городском парке. В Прихоперский ансамбль песни и танца «Зоренька» пришла в 1966 году, именно под начало З.А. Демидовой. После четырех лет занятий танцами под руководством такого замечательного наставника вопроса о том, куда идти дальше, просто не стояло. В 1970 году я поступила в Ленинградское культурно-просветительное училище на отделение «Руководитель хореографического коллектива», а после его окончания была направлена на работу в Ленинградскую область, в город Подпорожье.

Во время учебы, а также в каникулярный период выступала с ансамблем в Саратове. в Куйбышеве (Самара), в Москве, на ВДНХ. А перед самой поездкой в Африку успела поступить в Московский государственный институт культуры и посетить в составе ансамбля Болгарию и Чехословакию.

Стоит сказать пару слов и о моих коллегах по «африканским гастролям». Борис Борисов – мой партнер по танцам. Танцевал в школе и в Детском городском парке (1970-1972 гг.). В 1972 году пришел на занятия в «Зореньку». Отслужил в армии, после демобилизации работал слесарем на заводе автотракторных прицепов. В свободное время, вечерами занимался танцами…

Елена Харченко по своей основной специальности была медиком – закончила Балашовское медицинское училище. Горела желанием научиться танцевать, вечерами посещала дополнительные занятия в танцевальной группе. Работала воспитателем в детском саду и одновременно в 1976-1980 годах танцевала в «Зореньке».

Валерий Макеев на момент излагаемых событий заканчивал 10-й класс. Начинал танцевать в Детском городском парке под руководством З.А. Демидовой. Вообще, надо заметить, Детский городской парк в то время был, пожалуй, основной кузницей танцоров для «Зореньки».

Полагаю, было бы несправедливо умолчать о других членах нашей творческой группы. Ее художественным руководителем был назначен тогдашний проректор Саратовской консерватории Валерий Ломако. Режиссером-консультантом был приглашен методист областного Дома народного творчества , опытный творчески одаренный и грамотный специалист Вадим Котликов (он курировал ансамбль саратовских гармоник из г. Красноармейска).

Общее руководство группой было возложено на директора Саратовского областного Дома народного творчества и культурно-просветительной работы (ныне это Саратовский областной научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы им. Л.А. Руслановой) Илью Кияненко.

Был в нашей группе и свой «волшебник» Владимир Свечников. Это преподаватель Саратовского государственного политехнического института, а по совместительству иллюзионист-фокусник. Он, надо сказать, своими фокусами навел шороху среди туземцев.

Виктор Егоров и уже упоминавшийся Валерий Ломако представляли Саратовскую консерваторию.

В книге я довольно подробно излагаю как мы готовились к поездке, «выправляли» документы, делали необходимые (в нашем случае действительно жизненно необходимые) прививки, проходили инструктаж сотрудников соответствующих ответственных органов.

Да, чуть не забыла, в нашу творческую группу включили еще одного самодеятельного артиста – жонглера из Москвы Николая Иванушкина.

Пересказывать содержание книги нет никакого смысла. Скажу лишь, что на её страницах я довольно подробно изложила все перипетии нашего путешествия. Достаточно сказать, что в общей сложности наш авиационный перелет по маршруту: Москва-Будапешт-Луанда-Мапуту занял без малого сутки. И, можете себе представить, каково это вылететь из октябрьской Москвы, уже тронутой первым снежком, и оказаться в знойном Мозамбике с непривычной для нашего брата октябрьской… жарой. Справедливости ради надо отметить, что в Южном полушарии в это время (октябрь-ноябрь по-нашему) еще относительно нормально. То есть, нет того испепеляющего зноя, каким славится Африка.

За все время пребывания на Африканском континенте мы дали 15 полноценных концертов. Надо сказать, тамошняя публика нас принимала с редкостным энтузиазмом. Порой этот энтузиазм вводил нас в ступор и даже пугал. У местного населения принято выражать свой восторг на просто горячими аплодисментами, а диким свистом, улюлюканьем… А мы, что же. Мы ведь были правоверные советские люди, максимум одобрения для которых выражался в «бурных продолжительных аплодисментах, переходящих в овацию…».

Запомнились встречи с соотечественниками. Как раз в это время в местных портах стояли два наших боевых корабля из состава Тихоокеанского флота: большой десантный и большой противолодочный. Соотечественники, прослышав о том, что в здешних местах выступает творческая группа из СССР, конечно, пригласили нас к себе в гости. Было видно, как моряки-тихоокеанцы соскучились по родной земле, по русской речи, по соотечественникам. Да и мы, признаться, уже начали скучать по России–матушке. Поэтому встреча и общение получились на редкость душевными.

Однако стоит отметить, что эти «гастроли» были совместными. Я не зря беру слово гастроли в кавычки. Ведь вместе с нами выступали и местные артисты. Стоит ли говорить, с каким взаимным интересом мы смотрели концертные номера друг друга. Наши выступления практически везде проходили, что называется, на ура. Оно и неудивительно. Для мозамбикцев мы тогда были, вероятно, все равно что пришельцы с другой планеты. Они горячо аплодировали каждому нашему номеру. Но особой популярностью у местного населения пользовалось выступление нашего доморощенного мага – фокусника-иллюзиониста Владимира Свечникова. Признанным хитом его программы стало извлечение кудесником денег из самых разных, порой совершенно неожиданных мест: из «носа», «уха», «рта» самих пораженных до глубины души зрителей. Реакция зрительской аудитории бывала всякой, порой довольно неожиданной: жены состоятельных мозамбикцев, губернаторов, да и сами высокопоставленные тамошние чиновники, сидящие в первых рядах, не дожидаясь окончания представления принимались судорожно шарить в своих кошельках и сумках, пересчитывая наличность. Выглядело это, надо сказать, порой даже забавно.

Говорить о книге можно бесконечно. Тем более, что я, как автор, достаточно пристрастна. Надеюсь, читатели «Балашовки» меня понимают.

Скажу одно. Я очень рада, что эта книжка все-таки состоялась. И пусть она издана совсем небольшим тиражом. Это не важно. Важно же лишь то, что я осуществила мою заветную мечту. А тираж… Что ж, его всегда можно допечатать.

В завершение хочу отметить, что эта книга посвящается первому хореографу ансамбля «Зоренька» и моему любимому наставнику Зинаиде Аркадьевне Демидовой, а также профессору Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, художественному руководителю ансамбля «Озорные колокольчики» Валерию Петровичу Ломако.

Замечательные были люди, прекрасное было время…

Андрей МАКСУДОВ.

Фото автора и из личного архива Т.И. Прохоровой.